好的,我们来详细介绍一下 SPDK (Storage Performance Development Kit)。

SPDK 是一套用于编写高性能、可扩展的用户态存储应用程序的工具库和框架。它最初由英特尔开发,现在已成为一个活跃的开源项目,是解决高性能存储I/O瓶颈的标杆技术。

一、SPDK 的核心目标与诞生背景

传统的内核态存储栈(如Linux Kernel的块设备层、文件系统层)虽然功能完善,但在极致性能场景下存在瓶颈:

- 上下文切换开销:每次I/O操作都需要在用户态和内核态之间切换,带来CPU周期消耗。

- 中断处理开销:硬件完成I/O后通过中断通知CPU,中断处理本身有延迟,并且在高速I/O场景下可能成为“中断风暴”。

- 锁竞争:内核存储栈有复杂的锁机制,在高并发多核环境下,锁竞争会限制扩展性。

- 数据拷贝:传统方式可能存在多次数据拷贝(如用户缓冲区到内核页面缓存)。

SPDK 通过以下理念彻底解决这些问题:

- 用户态驱动 (Userspace Driver):将NVMe等驱动完全移到用户空间,绕过内核。

- 轮询模式 (Polling Mode):取代中断,让CPU主动检查设备是否完成I/O,消除中断开销,降低延迟。

- 无锁设计 (Lockless Design):关键数据结构采用无锁队列(如Ring),实现极高的多核扩展性。

- 零拷贝 (Zero Copy):允许应用程序直接与设备交互,避免不必要的内存拷贝。

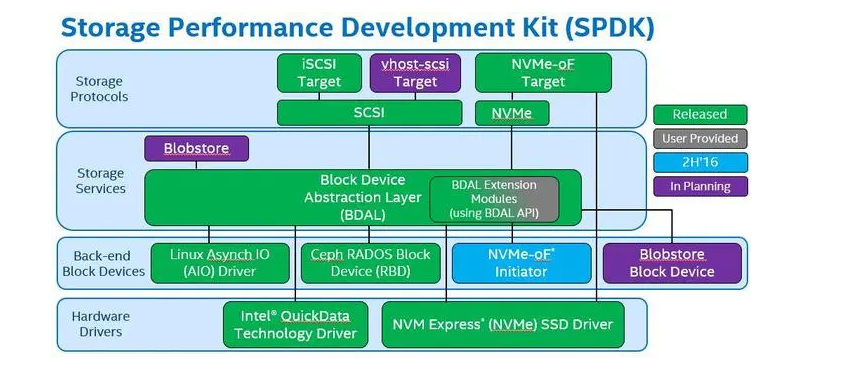

二、SPDK 的核心组件与架构

SPDK 不是一个单一工具,而是一个丰富的生态系统,主要由以下核心组件构成:

| 组件 | 功能描述 |

|---|---|

| NVMe Driver | 最核心的组件。一个高性能的用户态NVMe驱动。它直接与NVMe SSD硬件交互,管理队列、提交和完成I/O请求。 |

| NVMe-oF Target | 实现NVMe over Fabrics(如RDMA、TCP)的服务端。允许通过网络将本地NVMe SSD共享给远程主机,就像访问本地盘一样。 |

| Vhost Target | 在虚拟化环境中,为QEMU/KVM虚拟机提供超高性能的虚拟块设备(vhost-user协议)。 |

| Blobstore & BlobFS | Blobstore:一个极简的块分配器和管理层,专为SSD的特性设计,不是传统文件系统。BlobFS:一个运行在Blobstore之上的文件系统插件,可与FUSE集成,提供POSIX文件接口。 |

| BDEV (Block Device) Layer | 块设备抽象层。它是SPDK中的通用块设备接口。可以向下对接各种“驱动”(如NVMe驱动、Ceph RBD、Linux AIO、PMem),向上为应用(如NVMe-oF Target)提供统一的块设备API。 |

| JSON-RPC API | 提供一套基于JSON-RPC的管理接口,用于动态配置SPDK应用(如创建BDEV、设置NUMA亲和性等),通常通过命令行工具spdk_rpc.py调用。 |

| Application Framework | 提供搭建SPDK应用的基础设施,包括异步事件框架、无锁线程模型(Reactor/Poller)、内存管理、日志等。 |

下图直观地展示了其架构及各组件间的协作关系:

graph TD

subgraph "User Space"

App[SPDK Application<br/>e.g., NVMe-oF Target]

BDEV[BDEV Abstraction Layer]

subgraph "SPDK Drivers & Modules"

NVMe[NVMe Driver]

AIO[Linux AIO BDEV]

VIRTIO[Virtio Driver]

end

App --> BDEV

BDEV --> NVMe

BDEV --> AIO

BDEV --> VIRTIO

end

subgraph "Kernel Space (Largely Bypassed)"

Kernel[Kernel Storage Stack]

end

subgraph "Hardware"

NVME_SSD[NVMe SSD]

HDD[SATA/SAS HDD]

end

NVMe --> NVME_SSD

AIO --> Kernel

Kernel --> HDD

三、关键技术原理

用户态轮询模式驱动 (UPMD)

- SPDK直接从用户空间映射PCI设备的BAR空间,从而可以直接操控设备的寄存器来管理队列和门铃。

- 使用一个或多个CPU核心进行忙等待(Busy-loop Polling),持续检查Completion Queue中是否有新的条目。这完全避免了中断带来的延迟和上下文切换开销。

无锁模型 (Reactor Pattern)

- SPDK应用由一个或多个Reactor(反应器)组成,每个Reactor绑定一个CPU核心。

- 每个Reactor运行一个无限循环(

rte_eal_mp_remote_launch),在其上调度不同的Poller(轮询器)。 - Poller是执行任务的基本单元(如处理I/O、管理连接)。它们之间通过无锁队列(如DPDK的

ring)传递消息和数据,实现了极高的并发性能。

四、SPDK 的优势与应用场景

优势:

- 极致性能:延迟低至微秒级,每秒百万级IOPS (Input/Output Operations Per Second),吞吐量可达GB/s级别。

- 高扩展性:线性扩展到数百个CPU核心。

- 低抖动:轮询模式避免了中断的不确定性,使I/O延迟更加平稳可控。

典型应用场景:

- 高性能本地存储引擎:作为数据库(如MySQL, RocksDB)、键值存储的直接后端。

- 软件定义存储 (SDS) 和超融合 (HCI):作为Ceph, OpenStack Nova等的加速存储后端。

- NVMe over Fabrics (NVMe-oF) :构建高性能网络存储阵列(Target端)。

- 云计算与虚拟化: 为虚拟机提供极致的存储性能(通过vhost-user)。

- CDN与大数据: 对带宽和IOPS要求极高的媒体处理、数据分析平台。

SPDK vs. DPDK

两者常被一同提及且关系密切:

- DPDK (Data Plane Development Kit):专注于网络数据包的快速处理(用户态网络驱动)。

- SPDK:专注于存储数据块的快速处理(用户态存储驱动)。

它们共享相同的底层理念(用户态、轮询、无锁)和应用框架。SPDK可以看作是DPDK理念在存储领域的延伸和实践。

SPDK vs. Linux内核原生异步接口

Linux提供了原生异步I/O接口(如 io_uring),它在内核中实现了类似的零拷贝和轮询机制。两者的对比如下:

| 特性 | SPDK | io_uring |

|---|---|---|

| 所处位置 | 用户空间 | 内核空间 |

| 成熟度 | 更成熟 在生产环境中经过长期验证 |

较新但发展迅猛 已成为Linux生态的核心 |

| 性能 | 极致 完全绕过内核,开销最小 |

非常高 虽在内核中但优化极好,接近SPDK |

| 编程模型 | 侵入性强 需基于其异步框架开发应用 |

对现有应用更友好 可通过系统调用增强现有应用 |

| 生态系统 | 围绕自身的完整开发生态 (Target, Vhost等) |

Linux原生标准 生态支持广泛且统一 |

总结来说:

io_uring是Linux内核迈向高性能的“官方解决方案”,它试图在内核的通用性和极致性能之间找到平衡。- SPDK则是一条更为激进和彻底的路径,“另起炉灶”地将整个IO栈搬到用户态以实现性能最大化。

目前在许多顶级的高性能存储项目中(例如Ceph),两种技术都被广泛应用和支持。

SPDK vs. Linux内核原生异步接口

总而言之,

对于追求极致性能和可控性的特定领域,

尤其是构建新的存储系统或解决方案时,

深入理解和掌握 SPDK,

仍然是一项非常有价值的高端技能!

内容由零声教学AI助手提供,问题来源于学员提问

![异常服务器收到的包如下0:38.316208 IP (tos 0x0, ttl 112, id 0, offset 0, flags [DF], proto IPIP (4), length 72)

172.22.132.131 > 10.26.211.160: IP (tos 0x0, ttl 118, id 12337, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)

121.35.103.108.5816 > 172.2...](https://linuxcpp.0voice.com/zb_users/upload/2023/05/202305162224299866311.png)