在TCP/IP协议栈的数据发送过程中,数据的传输和存储涉及多个层次的操作,以下是关键点的分步解释:

1. 数据拷贝与存储的生命周期

(1)用户空间 → 内核发送缓冲区

- 数据拷贝:当应用程序调用

send()时,数据会从用户空间的缓冲区拷贝到内核的发送缓冲区(Socket Buffer)。 - 原始数据的存在性:

- 用户空间数据:拷贝完成后,用户空间的原始数据仍然存在,除非应用主动释放或覆盖。

- 内核发送缓冲区:内核会保留数据的副本直到收到接收方的ACK确认(确保可靠传输)。

(2)协议栈处理与封装

- SKB(Socket Buffer)生成:内核将数据封装为TCP报文(添加头部),生成

sk_buff结构体(Linux中的网络包描述符)。 - 是否修改原数据?

- 协议栈仅添加头部信息(如TCP头、IP头),不会修改原始数据内容。

(3)网卡发送阶段

- DMA传输:通过零拷贝技术(如Scatter-Gather DMA),网卡直接从内存中读取

sk_buff描述的二进制数据,无需额外拷贝。 - 电平信号转换:

- 网卡驱动将二进制数据转换为电信号/光信号(物理层操作)。

- 原数据的存留:内存中的原始数据(内核发送缓冲区)仍存在,直到TCP确认后由内核释放。

2. 关键问题解答

(1)“根据二进制控制电平”的含义

- 物理层的电信号是数据的最终表现形式,但在此之前:

- 应用程序写入的是逻辑上的二进制数据。

- 内核协议栈处理的是内存中的二进制副本。

- 网卡硬件将内存中的二进制流转换为物理信号。

(2)原有数据的生命周期

| 阶段 | 数据位置 | 是否存在? | 何时释放? |

|---|---|---|---|

send()调用后 |

用户空间缓冲区 | ✅ | 由应用程序控制 |

| TCP发送队列 | 内核发送缓冲区 | ✅ | ACK确认后释放 |

| SKB封装后 | sk_buff描述的内存 |

✅ | DMA完成+中断触发释放 |

| 网卡发送完成 | RAM中的数据副本 | ❌/✅ | ACK确认后释放 |

3. FAQ常见疑问

Q1: “为什么需要多次存储同一份数据?”

- 可靠性需求:TCP需要保留未确认的数据以支持重传。

- 分层架构代价:用户态与内核态的隔离必然导致拷贝。

Q2: “如何避免不必要的拷贝?”

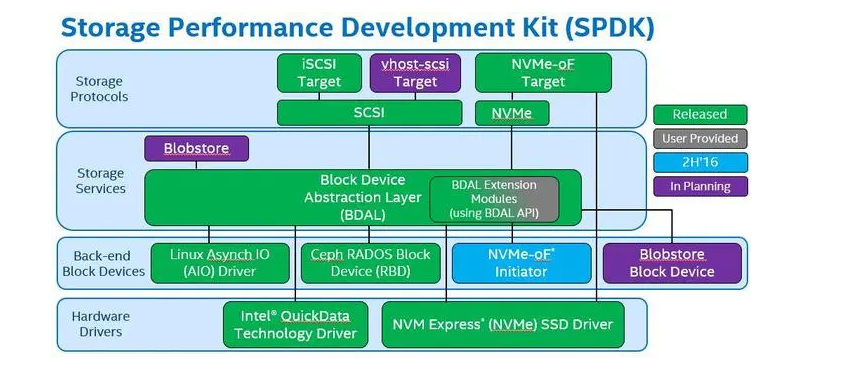

- 零拷贝技术:

sendfile():文件→网络直接传输,跳过用户态。AF_XDP:绕过内核协议栈的高性能方案。

Q3: “物理层发送后,内存中的数据会立即消失吗?”

- 不会! ACK确认前仍需保留。只有TCP层确认成功后才会清除缓冲区的副本。

4. Linux内核代码示例(简化流程)

// TCP发送函数的核心逻辑(linux/net/ipv4/tcp.c)

int tcp_sendmsg() {

// Step1: Copy data from user space to kernel buffer

copy_from_user(skb->data, user_buf, len);

// Step2: Build TCP header and queue SKB for transmission

tcp_transmit_skb(sk, skb);

// Step3: NIC driver picks SKB via DMA (no copy)

dev_queue_xmit(skb);

}

如果需要更深入的底层细节(如DMA映射、网卡驱动交互),可以进一步探讨!

内容由零声教学AI助手提供,问题来源于学员提问